Réminiscences de Don Juan

Je dois dire que je suis amoureux des illustrations réalisées par Ivan Rerberg sur les Petites tragédies de Pouchkine. L’effacement des traits particuliers par les ombres place une emphase inouïe sur les gestes. Ces gestes semblent intemporels, exécutés du plus profond du cœur caché des personnages. Ils sont infiniment significatifs et pointent l’unique direction possible et désirée dans un espace peu défini mais hautement symbolique.

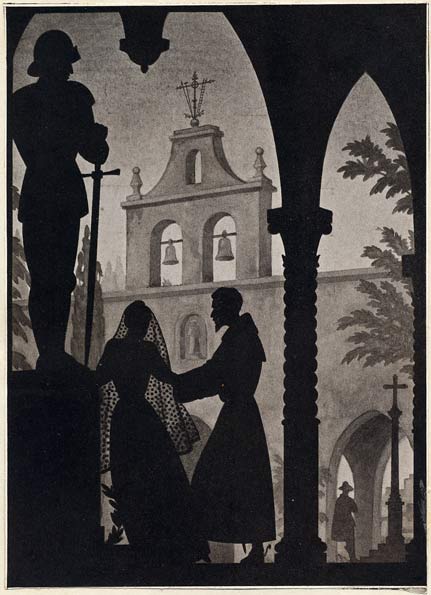

Cette fois-ci je veux m’attarder sur Don Juan, ou Le Convive de pierre, de Pouchkine, avec l’illustration dramatique de Rerberg qui l’accompagne. On sent la filiation à l’opéra Don Giovanni de Mozart dans la pièce de Pouchkine. Bien sûr, d’après l’épigramme :

“Leporello: O statua gentilissima

Del gran’ Commendatore!

… Ah, Padrone!”

C’est une citation directe de l’opéra, mais il y a aussi le fait de s’en tenir au nom de Leporello, et surtout le caractère extrêmement bref et dynamique des dialogues, à l’image du reste des Petites tragédies, qui rappellent les dialogues d’un livret d’opéra. Mais l’échelle n’est plus la même : la plupart des récits de Don Juan racontent, d’une manière ou d’une autre, le mythe de Don Juan exemplifié. Ici, Don Juan est déjà bien connu, et c’est un épisode de sa vie, qui coïncide cependant avec celui de sa mort, qui se déroule devant nos yeux.

Le Don Juan de Pouchkine est le plus vivant de tous, celui qui frémit dans l’instant. Il n’est pas exactement le cynique bon vivant dépeint par les autres auteurs. Il a peur de la lune, et son cœur bat violemment sous le couvert de sa légèreté. Il a encore un peu de sa superbe, juste assez pour que l’on daigne s’engager avec intérêt dans son histoire, mais ses aventures sont incertaines, teintées d’atmosphères ambiguës où l’on sent que tout peut basculer d’un instant à l’autre, saisissantes par le chiaroscuro qui les traverse. Pour quelques dialogues simplifiés, nous sentons le souffle de l’homme qui nous parvient, qui traverse la nuit et l’angoisse pour transmettre le message de son cœur au nôtre.

Pour ce qui est de l’illustration, qui reprend parfaitement ces caractéristiques pour les sublimer encore, je n’ai jamais vu un Don Juan plus humain que celui de Rerberg, car ce Don Juan saisit l’importance primordiale de l’instant. A son geste de main, il montre, et croit sincèrement, que tout doit se jouer, qu’il ne pense plus à la somme des conquêtes mais exclusivement à la seconde qui s’écoule. Ce qui est encore à moitié du jeu chez Pouchkine devient absolument crucial chez Rerberg. Et Don Juan y est humain car il ne sait si son mythe s’accordera à la réalité de l’instant. Il est plus jeune et viril que jamais, car son cœur bat à travers tout son corps ; et c’est un homme de chair, plus qu’une légende, qui tient la main haletante de Donna Anna.

Avec Rerberg, Don Juan devient un problème. Ce n’est pas tant le problème moral, tel qu’il est posé à l’intérieur de pratiquement chaque récit de Don Juan, que celui de la confrontation entre le mythe et l’instant. D’une part, les croix saillantes et la sévère figure du commandeur qui condamne en puissance, et d’autre part le jeune homme déguisé en moine, l’intimité du cloître, et surtout cette prise à la fois suppliante et sérieusement insistante de la main de Donna Anna, appuyée par le regard le plus profond et soudain qu’une ombre ait jamais donné à une femme aimée.

Il y a quelques mois j’ai découvert cette illustration sur la couverture d’une vidéo de Vladimir Soultanov jouant les Réminiscences de Don Juan de Liszt. J’ai pour habitude d’écouter l’interprétation de Busoni, mais cette vidéo m’a fait réaliser la parenté irrésistible qui existe entre ces deux œuvres. Cette parenté ne relève pas que de l’origine commune, le Don Giovanni de Mozart, mais aussi, surtout, de l’extrême gravité qui les anime toutes les deux. Lorsque l’on entend le début retentissant et fatidique de la paraphrase de Liszt, on croit voir s’incruster dans le dessin ces ombres qui sont le puissant symbole du destin à l’œuvre.

La seule once de légèreté, et de douceur, dans la paraphrase de Liszt se trouve dans les citations du Là ci darem la mano, tellement répété que l’on comprend enfin une chose importante : l’activité séductrice de Don Juan peut être résumée à autant de “Andiam!” qu’il y a de femmes dans le catalogue tenu par Leporello, mais Don Juan est une affaire de tension entre le mythe et l’instant, et il se peut qu’à un moment le mythe s’efface, et qu’il ne reste plus qu’un homme avec un désir plus ardent que tous les autres. Très vite, après les “D’un innocente amor!”, on entend le débordement inquiétant, la perte d’empire sur l’instant. Même l’aria du champagne est transfigurée pour ne signaler plus rien d’autre que l’urgence fatidique, et des traits noirs appuyés sur l’éphémère espoir de Don Juan, l’homme.