Mussorgsky et Courbet, l'art au fond des âges

Je dois le titre de cet article à une fameuse citation de Cézanne à propos de la peinture de Courbet : “Sa marée vient du fond des âges”. Ce commentaire me semble extrêmement juste. Le travail de la matière élémentaire chez Courbet est extraordinaire, de sorte que la roche, la végétation verte, le ciel et l’eau, surtout, acquièrent chez lui une qualité intense. On dirait que sa matière est foisonnante, que l’on y peut voir l’incidence de chaque particule. Les éléments vibrent et semblent porter en eux le souffle de l’âge immémoriel dont ils sont issus.

Mussorgsky et Courbet sont deux artistes dont certains se rappellent davantage pour leurs écarts drastiques avec les normes de leur art ou de leur société que pour leur invraisemblable intuition sensible. Si l’on considère leurs œuvres sérieusement, purement pour ce qu’elles sont et ce qu’elles nous procurent, il apparaît qu’elles relèvent d’un travail fort singulier de la matière que je trouve génial. Il y avait longtemps que je souhaitais écrire sur la musique de Mussorgsky, mais cela ne fait que quelques mois que j’y décèle tant de merveilles. Je veux être certain de ne pas manquer de justesse. Parmi toutes les matières qui sont travaillées par cette musique, je décide par conséquent de retenir dans ce premier article, en conjonction avec la peinture de Courbet, la matière du passé.

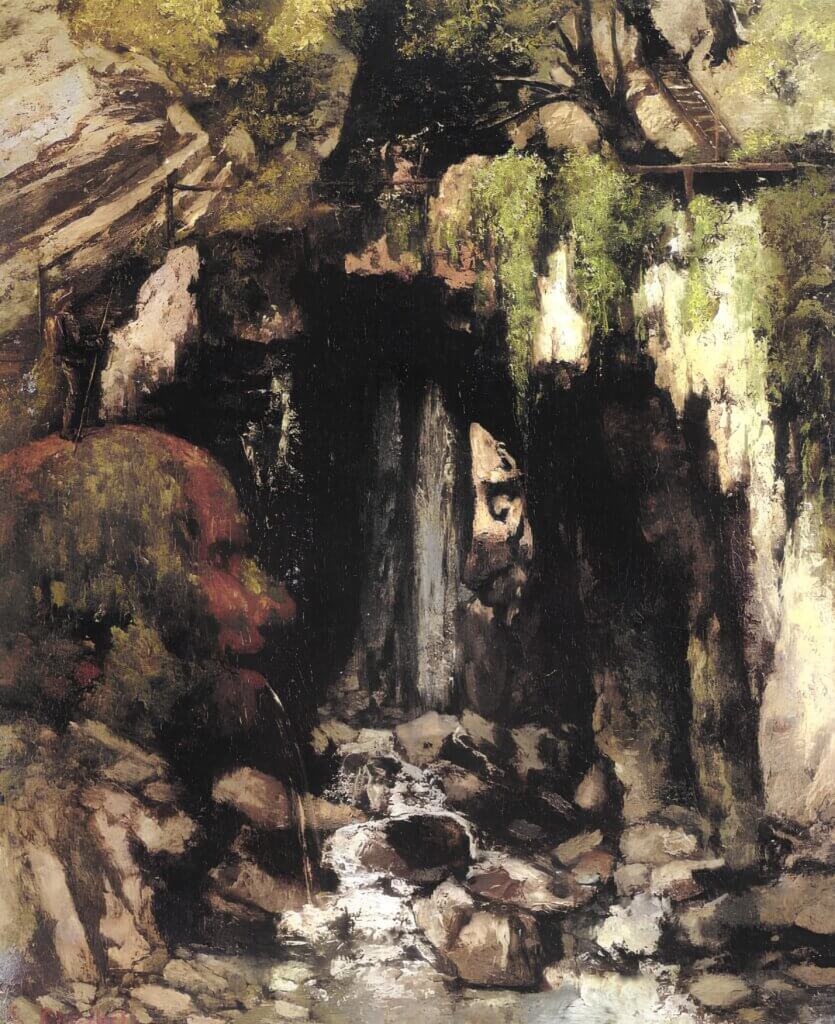

Chez ces deux artistes, le passé, c’est-à-dire l’évocation du passé, a une manière cruciale de s’immiscer dans chaque présent. Chez Courbet, on perçoit la concentration d’un potentiel énorme, dont nous parvient quelque relent à chaque fois que l’on s’y expose. Lorsque l’on regarde un tableau naturel de Courbet, comme La Grotte de la Loue, il est quelque chose qui monte dans la poitrine. L’écume est d’une puissance bouleversante, non pas seulement parce qu’elle semble abondante et frémissante au moment représenté, mais aussi parce qu’elle a l’air d’exister depuis toujours, d’avoir une présence impérieuse sur le flot. Ce dernier est grave, vert et cru, et il provient de deux cavités qui ressemblent à deux yeux d’ombre. Le regard humain dans la nature existe aussi dans un autre tableau de Courbet que j’ai la chance de voir ici à Amiens, au Musée de Picardie, dans le Paysage fantastique aux rochers anthropomorphes. Ce sont des considérations qui n’ont pas l’air très élevées ou subtiles lorsqu’elles sont mentionnées de façon abstraite, mais qui jouent un rôle stupéfiant au moment de regarder l’œuvre. La présence du vivant dans le minéral instille une vigueur particulière dans le potentiel de l’instant, tout en évoquant une conscience fort ancienne.

La musique de Mussorgsky a trait au corps, et à l’équilibre de celui-ci. C’est une musique qui est incarnée, surtout dans les opéras, par des êtres dont les corps sont indissociables de la voix. On se les représente, avec leur ventripotence, leurs humeurs instables, leurs traits profonds et caractéristiques, leur presteté et leur lenteur… La musique est dans cet instant charnel, physique, comme les instants picturaux de Courbet, mais elle ne s’arrête point à ces rudiments. Elle convoque aussi des mouvements, des atmosphères ou des méditations qui sortent l’instant de la banalité et l’érigent au rang du grand drame. L’ingérence du passé est l’un de ces souffles conceptuels qui viennent s’intégrer à la matière.

Je veux l’illustrer avec le duo de Khivrya et Cherevik par lequel débute l’acte 2 de La Foire à Sorochintsy, l’une des œuvres les plus brillantes de Mussorgsky. Dans cet opéra, le passé est fondamentalement mêlé au monde paysan. Le motif matinal, infiniment lumineux et laiteux, dans l’ouverture de l’opéra, a tout l’air d’un matin du monde, comme au début de la nouvelle “Le Cheval” de Tolstoï : “l’argent mat de la rosée devenait plus blanc”. Lorsque, au cœur du duo, Khivrya se met à insulter son mari Cherevik, son chant s’abstrait de tout réalisme en entonnant un air sautillant et spiralaire aux accents très anciens (à 40:10 dans l’enregistrement), comme un rouet qui n’a cessé de tourner depuis le Moyen-Âge. La distance revient lorsque Cherevik répète, ainsi qu’il n’a eu de cesse de le faire au cours du duo, sa mélodie, mais cette fois dans un lointain qui, tout en s’évanouissant, agrippe le cœur en entier (à 45:55). Enfin, en cinq secondes (à 49:30), le haut-bois et le basson font crisser un vestige archaïque en même temps que la voix de Khivrya “prend courage, chante sa chanson”, un final débordant et capricieux. En toutes ces instances, c’est l’ancien qui, curieusement, donne son lustre aux circonstances de l’instant et y inscrit la tension de l’inéluctable. L’argument est tellement primitif qu’il semble relever de préoccupations qui n’ont jamais changé avec le temps. C’est un cycle toujours ancien qui, comme La Vague de Courbet, revient trouver l’instant présent et le saturer d’histoire. L’évocation ne se fait que par quelques touches musicales, là où la matière de Courbet en est complètement imprégnée, au point de ne jamais laisser de répit à l’observateur. Courbet fait des chevreuils au pelage éternellement vibrant, saisissant, tandis que Mussorgsky crée un drame où l’ancien rappel n’est qu’une évocation, une manière d’éveiller l’attention à quelque spectre qui danserait discrètement, et pourtant lourdement, autour du présent.